在经济转型与产业升级的时代背景下,职业教育正成为支撑中国制造和服务业高质量发展的关键环节。近年来,从国家层面不断出台的政策,到产业链上下游的人才缺口,再到个人对职业跃迁的渴望,职业教育的价值正在被重新定义。

作为中国职业教育领域的龙头企业,中国东方教育抓住了这一历史机遇。集团旗下新东方烹饪教育、新华电脑教育、万通汽车教育等品牌,既扎根在国家重视的新能源、智能制造等战略性新兴产业中,为社会培养大批技术型人才;又通过与比亚迪、奇瑞、京东、联想等龙头企业的深度产教融合,打通了从课堂到产业的一体化路径,让技能人才在产业链条中发挥更大价值。

与此同时,中国东方教育也没有忽视个体的成长诉求。通过“技能+学历”的双认证体系,以及终身学习与职业素质培养的多维路径,集团为年轻一代搭建了一条从学业起点到人生跃迁的完整通道。无论是希望就业的技能型人才,还是谋求学历提升的群体,都能在这里找到属于自己的发展方向。

可以说,中国东方教育正通过国家、产业、个人三个层面的联动,为职业教育注入新的内涵与可能性——既服务于国家战略,也助力企业转型,更点亮无数普通人的出彩之路。

01 | 政策护航下的职教新蓝海在国家战略的推动下,职业教育正在迎来新的发展机遇。

近年来,从“制造强国战略”到“教育强国战略”,职业教育不断被提升至国家发展的关键位置。2019年,教育部等九部门出台的《国家职业教育改革实施方案》(即“职教20条”),首次明确提出要构建职普融通、产教融合、校企合作的现代职业教育体系,将职业教育定位为服务国家战略的重要制度安排。

进入“十四五”时期,职业教育被赋予更加突出的战略意义。党的二十大报告明确提出“完善职业教育体系,深化产教融合、校企合作,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接”。这不仅是教育层面的顶层设计,更是制造强国、科技强国战略的基石。可以说,没有高水平的职业教育,就没有高质量的产业升级。

在这一顶层设计的引领下,政策不断加码,国家进一步强调要通过职业教育推动经济转型升级。2025年3月,人力资源和社会保障部在十四届全国人大三次会议记者会上宣布实施 “技能照亮前程”行动,计划每年支持超千万人次接受职业技能培训,以补贴形式提升劳动者技能水平,缓解产业需求与人才供给不匹配的矛盾。

作为国家层面的系统性工程,无论从规模还是时间,都可以看出政策的扶持力度。该行动也意味着职业技能培训已经从单点扶持走向体系化推进,正式被提升至国家战略高度。

与此同时,教育部对职业教育专业目录进行动态调整,新增专业超过一半集中于先进制造业与数字产业,并建立“红黄牌”预警机制:对落后专业实行动态退出,对前沿紧缺专业优先支持。这些举措,正在加速职业教育与新兴产业之间的耦合。

在新时代的发展语境下,职业教育早已不再是传统认知中的就业教育,而是与国家战略紧密相连的重要支撑。它不仅关乎中国式现代化的纵深推进,更是推动新质生产力释放的关键抓手。通过系统化的技能培训与学历教育,国家意在打通教育链、产业链、人才链和创新链之间的壁垒,使职业教育成为产业升级与经济高质量发展的“战略支点”。

放眼更广阔的国家战略格局,新质生产力的核心动能来自人才供给侧结构性改革。从新能源汽车到智能制造,从绿色能源到人工智能,每一个关乎未来竞争力的产业,都对高技能人才提出了前所未有的需求。职业教育,正是承接这一时代命题的关键环节。

与此同时,职业教育还是社会公平的重要抓手。在就业压力持续、青年发展多元化的当下,职业教育为无数人提供了“技能成才、技能报国”的通道。它不仅让青年人能够通过一技之长实现稳定就业和阶层跃升,更在宏观层面托举起国家“就业优先战略”的落实。

可以说,国家层面对职业教育的高度重视,以及顶层设计的持续加码,既是政策红利的释放,更是战略定力的体现,它正在为职业教育勾勒出一条清晰的战略路径——既要解决就业和培训问题,更要成为推动中国式现代化、建设制造强国的战略支柱,同时还承载着提升全社会人力资本和促进共同富裕的深远意义。

02 | 技能培训成为产业链“刚需”如果说国家政策的加码为职业教育指明了方向,那么企业端的转型与升级则提供了最直接的应用场景——职业教育只有深度嵌入产业链条,才能真正将政策红利转化为经济动能。

中国正处在产业升级的关键时期,新能源汽车、智能制造、人工智能、绿色能源等新兴产业快速扩张,企业对“能上手、能产出”的高技能人才需求远比单纯的学历更急迫,但高技能人才的短缺问题愈发严峻。

官方数据显示,截至2025年,中国制造业十大重点领域人才缺口接近3000万;数字化、智能化场景中的复合型人才缺口亦超过2500万,并预计在未来三至五年仍将持续扩大。许多制造企业即便完成设备更新迭代,却因“缺人”而难以保持产能,甚至被迫停产,成为产业升级过程中不容忽视的瓶颈。

以新能源汽车为例,据中国汽车人才研究会预测,到2025年,中国新能源汽车产业对各类人才的需求将超过150万人,而当前人才储备不足一半。智能制造领域也存在类似局面,工业机器人、自动化运维、数控技术等岗位长期供不应求。人才缺口不仅直接制约产业效率的提升,也成为企业迈向高端化、智能化的瓶颈。

在这一背景下,职业教育的价值正在被重新审视。企业不再只依赖社会招聘“成品人才”,而是越来越多地寻求与教育机构的深度合作,通过定向班、顶岗实习、产业园共建等模式,实现人才的“共育共用”。这不仅有助于缓解眼前的用工紧张,也推动企业与教育机构形成长期的协同机制,提升行业整体的人才供给质量。

中国东方教育正是这一趋势中的代表。作为国内最大的职业教育集团之一,中国东方教育不仅顺应政策导向,也直面产业痛点,把“技能照亮前程”作为核心理念,重点布局新能源、智能制造、人工智能等战略性产业领域,批量培养高素质技能人才。

中国东方教育的收入主要来源于烹饪技术、信息技术及互联网技术和汽车服务三大板块,旗下共有新东方烹饪教育、新华电脑教育、万通汽车教育、欧米奇西点西餐教育、欧曼谛时尚美业教育、华信智原、美味学院七大职教品牌,其主营业务和领域,都与 “技能照亮前程”的要求高度吻合。

以新能源汽车产业为例,中国东方教育与行业头部公司比亚迪建立了长期合作关系。在人才培养的初级阶段,中国东方教育旗下万通汽车教育通过顶岗实习的方式,将大批学员输送到比亚迪的生产车间。根据相关报道,仅在安徽区域,万通院校就已向比亚迪输送了数百名实习生,他们在电池组装、智能网联检测、整车调试等岗位上快速融入生产流程。

合作并不仅停留在输送环节,而且逐渐向体系化、区域化纵深发展,进行在地化共建的探索,来构成区域性的人才供给中心。通过联合设立实训车间、共享生产设备、引入比亚迪工程师参与授课,双方形成“校企共育”的完整闭环。学员不仅能在校内就接触到企业最新的生产标准,还能在产业园内直接完成从课堂到车间的过渡。

对地方政府而言,这种“在地化”的合作模式也有助于推动本地新能源产业集群的稳定发展,解决了“产业有项目、企业有订单,但缺乏技术工人”的结构性难题。

比亚迪之外,万通还是奇瑞等头部车企的重要人才来源。中国东方教育集团董事会秘书毛超圣此前在接受界面新闻采访时称,集团与奇瑞汽车合作十余年,万通院校累计向其输送实习学子过万人。

这种长期深耕不仅体现为“输送人数”的量化成果,更体现在课程与岗位标准长期对接、企业参与教学、订单式培养的制度化运作上:企业提出需求、学校定制体系、学生顶岗实训、最终由企业吸收或优先录用。该机制显著缓解了地方车企的技能人力缺口。

从更长远的视角看,与企业的合作还带动了集团课程体系的迭代。

不同于以往大而全的专业布局模式,中国东方教育在实践中逐渐形成以“地方产业链—技术方向—课程体系”三位一体为核心的设计逻辑。在课程设计上,中国东方教育力求精准对接区域产业。面对行业的快速发展,各地会动态调整专业方向比如储能技术、智能网联汽车等新兴方向,并结合地方政策进行人才培养。

例如,针对新能源汽车行业快速更新的技术要求,万通在部分分校新开设了“新能源汽车技术工程师”专业,涵盖电机与电控系统、动力电池管理、智能驾驶辅助等模块。这些课程均以比亚迪及其上下游企业的实际岗位需求为蓝本设计,实现了“地方产业链—技术方向—课程体系”的精准对接。

可以说,企业不仅是人才的“需求方”,更在一定程度上成了职业教育课程创新的“共同研发方”。中国东方教育正通过产教融合,把“国家战略”切实转化为“产业生产力”,成为社会经济转型中不可或缺的人才供给枢纽。

03 | 从技能到梦想的跃迁对许多学子而言,技能学习不仅是获得一份工作的起点,更是人生跃迁的关键通道。

在今年9月23日闭幕的中华人民共和国第三届全国职业技能大赛上,中国东方教育的学子用实力证明了这一点。该赛事是我国目前规格最高、项目最全、规模最大、水平最高的综合性国家职业技能赛事。中国东方教育集团旗下32名师生在这场“国字号”技能盛会上勇夺1金1银1铜8优胜奖。

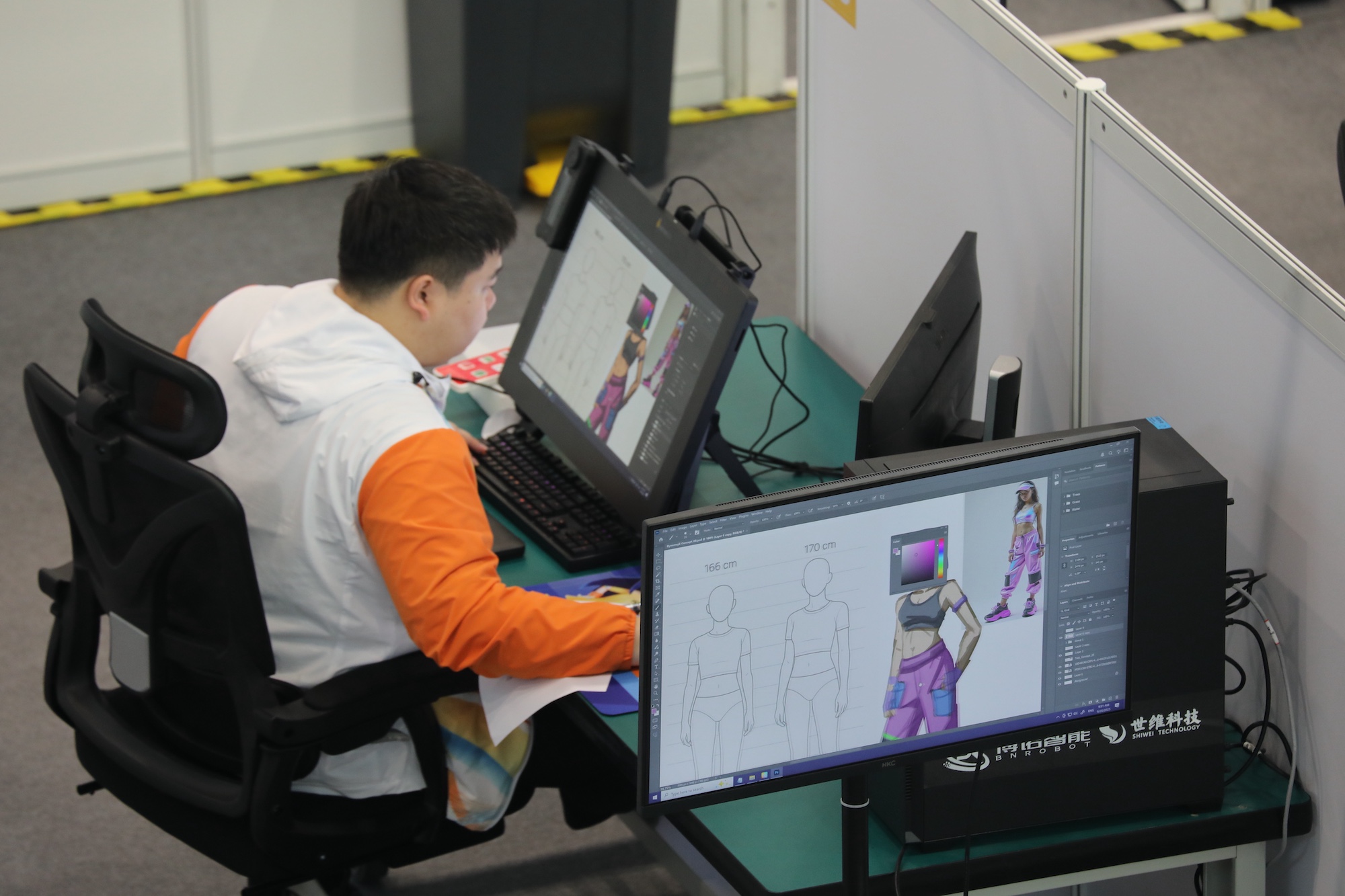

其中,来自新华电脑教育的学生谢良昊尤为引人瞩目。他在3D数字游戏艺术赛项中化身数字游戏艺术家,需要在严格的时间限制下,完成从概念设计、建模到动画制作的全流程创作。面对来自全国的顶尖选手,他凭借扎实的专业功底、出色的创意和临场发挥,一举斩获银牌,实现了从第二届大赛全国第五名到本届银牌的跨越。

谢良昊的成长经历,正是中国东方教育重视技能培养的缩影。集团在人才培养中始终强调对技能的打磨,正因如此,他才能在全国职业技能大赛这样的顶尖舞台上脱颖而出,实现从全国大赛摘银的成绩。

在技能培养环节,集团注重课程的更新与升级,强调传统与现代的结合。此次第三届全国技能大赛中,新东方烹饪学子王志伟在烹饪(西餐)项目中勇夺金牌,正是这一培养理念的有力印证。在具体实践中,集团旗下院校建设多功能研究室和实训基地,引入智能烹饪设备操作、营养学与食品安全管理等新课程。这样的教学模式既保证了传统文化的延续,又与高端餐饮行业日益增长的智能化、标准化需求相契合,使毕业生能够更快融入企业、匹配岗位。

在学历提升方面,中国东方教育不断推动旗下院校向“技师学院”方向升格,逐步构建起兼顾就业导向与学历提升的多层次教育体系。同时,集团积极响应国家“职普融通”政策,与多所高校合作开展学历提升项目。与国家开放大学等院校的合作,使学生在掌握扎实技能的同时,也能够获得相应的学历证书,拓宽未来发展的路径。这一举措不仅为学子们提供了更多元的成长通道,也体现了中国东方教育在“技能+学历”双轨并重方面的持续探索。

去年10月,安徽万通技师学院正式揭牌;今年7月,贵州新东方烹饪技师学院获省政府批复。这些升格不仅意味着办学层次和社会认可度的提升,还带来了切实的政策与市场优势。地方政府的支持为学校在区域市场的深入布局提供了保障;同时,技师学院资质让学生享有更高的升学与就业通道,预备技师毕业生在公务员招录、职称评审等环节享有等同本科学历的待遇,大幅增强了职业竞争力。

与此同时,集团通过投资并购方式将山西冶金技师学院纳入职教生态体系。该学院创办于1956年,办学积淀深厚,重点建设数控技术、电气自动化等专业,致力于为智能制造领域培养高素质技能人才。

在职业素质的培养上,中国东方教育不仅注重学生的专业技能,还将职业礼仪、沟通能力、团队协作、问题解决等内容系统化纳入课程体系。集团认为,企业需要的不仅是“会操作”的技术工人,更是能够在岗位上独立承担责任、具备服务意识与职业精神的复合型人才。

比如在烹饪教育中,学生除了学习刀工、热菜制作,还要掌握与顾客沟通、菜单设计及营养搭配等软技能;在汽车、IT等板块,也设置了客户服务、项目协同和职业安全等模块。这些课程让学生在进入企业之前,就能形成较高的职业素养与工作适应力。

此外,中国东方教育不断强化“工匠精神”的培育。通过举办技能大赛、设立校园匠心工作坊、邀请行业大师开展讲座与实训,集团鼓励学生在学习过程中追求精益求精。学校还特别注重培养学生的责任感和长期发展观,倡导他们将技能作为人生立业之本,而不是短期谋生的工具。这种精神塑造不仅让学子在毕业时更受企业欢迎,也使他们具备了持续成长和跨行业发展的内在动力。

综合而言,在集团内部,“技能照亮前程”的理念被不断强化,教育不再局限于单一就业技能的传授,而是通过就业指导、升学支持和职业素养培育,帮助学子完成从“能就业”到“就好业”的跨越。可以说,在这里,每一个追梦者不仅能学得一技之长,更能凭借持续的学习力和适应力,点亮自己的人生出彩之路。

倍查网提示:文章来自网络,不代表本站观点。